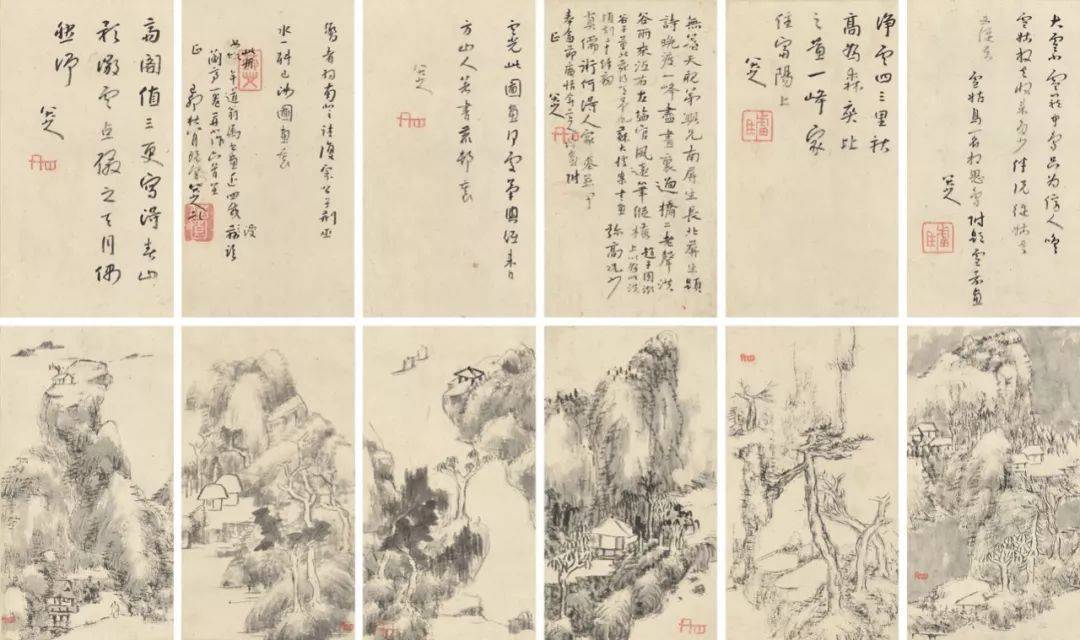

八大山人朱耷的《兰亭诗画册》,常被视作晚年野逸美学的巅峰之作,但若以“另类”视角切入,这幅作品恰似一面棱镜,折射出艺术家在时代夹缝中的精神突围与艺术反叛。

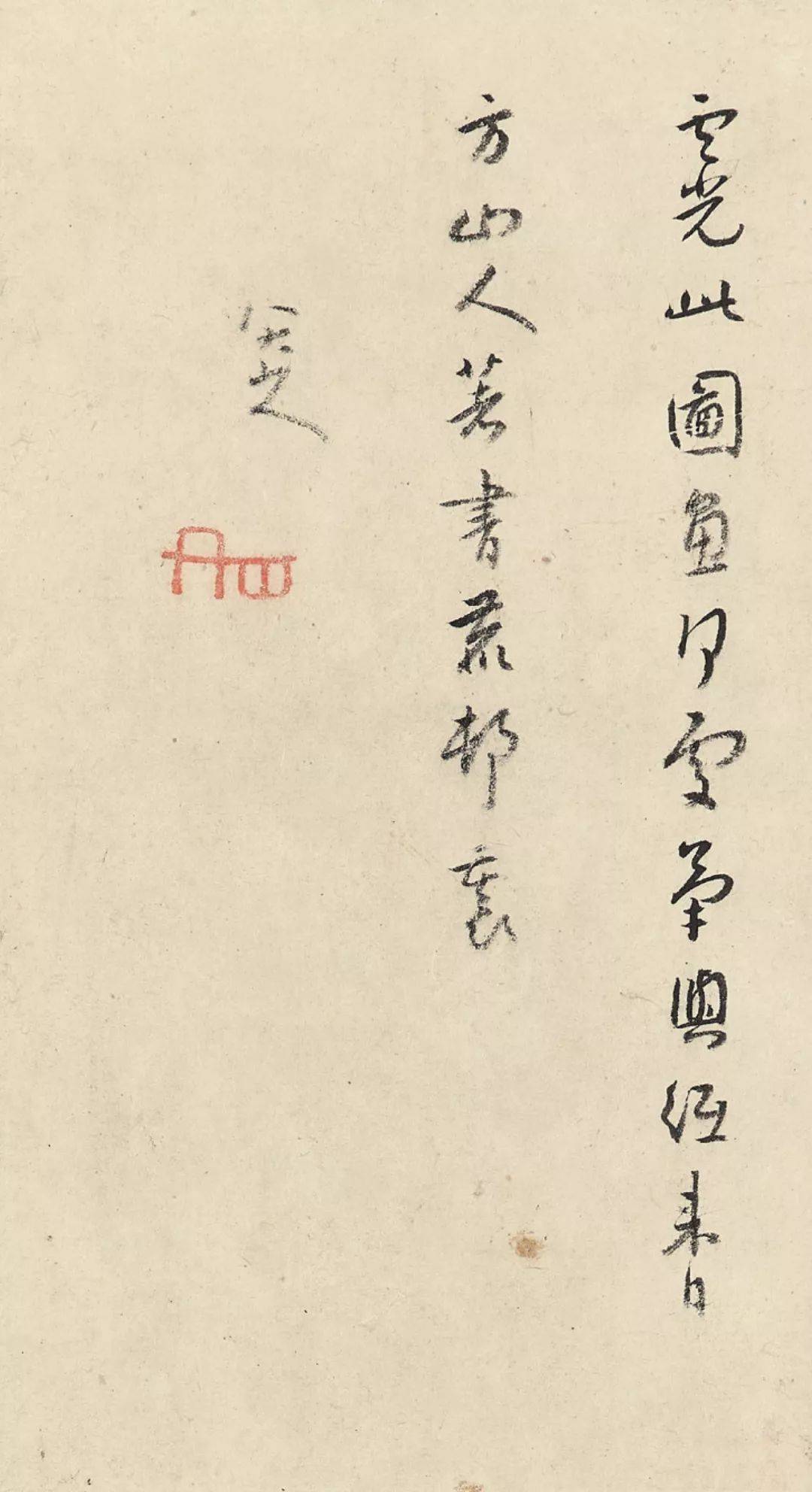

前六开“漫临《兰亭》”的《临河叙》,绝非对王羲之的虔诚复刻。八大山人以枯笔飞白、墨色氤氲的笔触,将魏晋名士的雅集场景拆解为抽象符号——曲水流觞化作几道墨痕,茂林修竹简化为数根枯线。这种“破坏性临摹”暗含对传统权威的挑衅:当世人沉迷于《兰亭序》的书法神韵时,他偏要用荒诞笔法消解其神圣性,将经典拉回人间烟火。

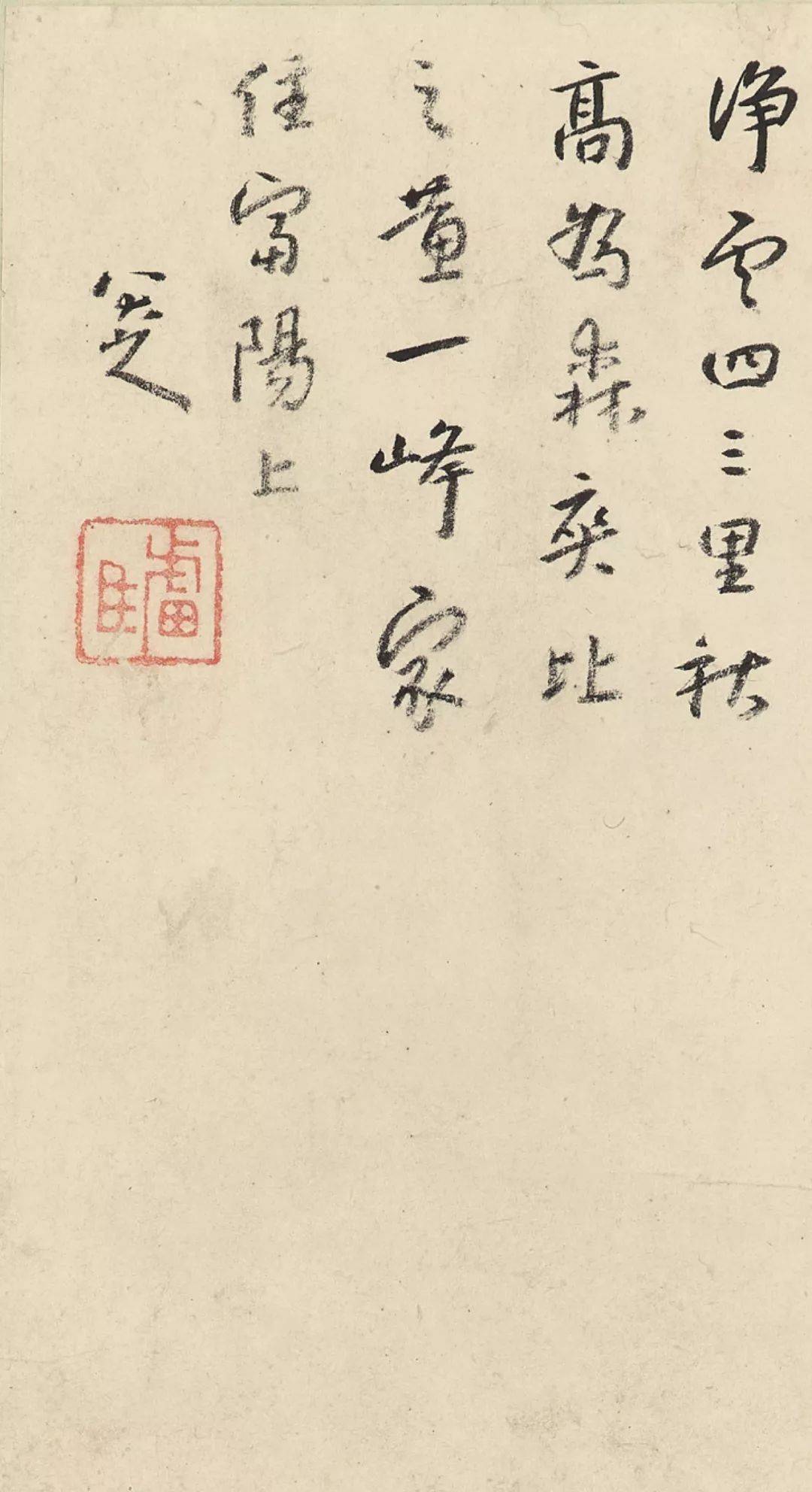

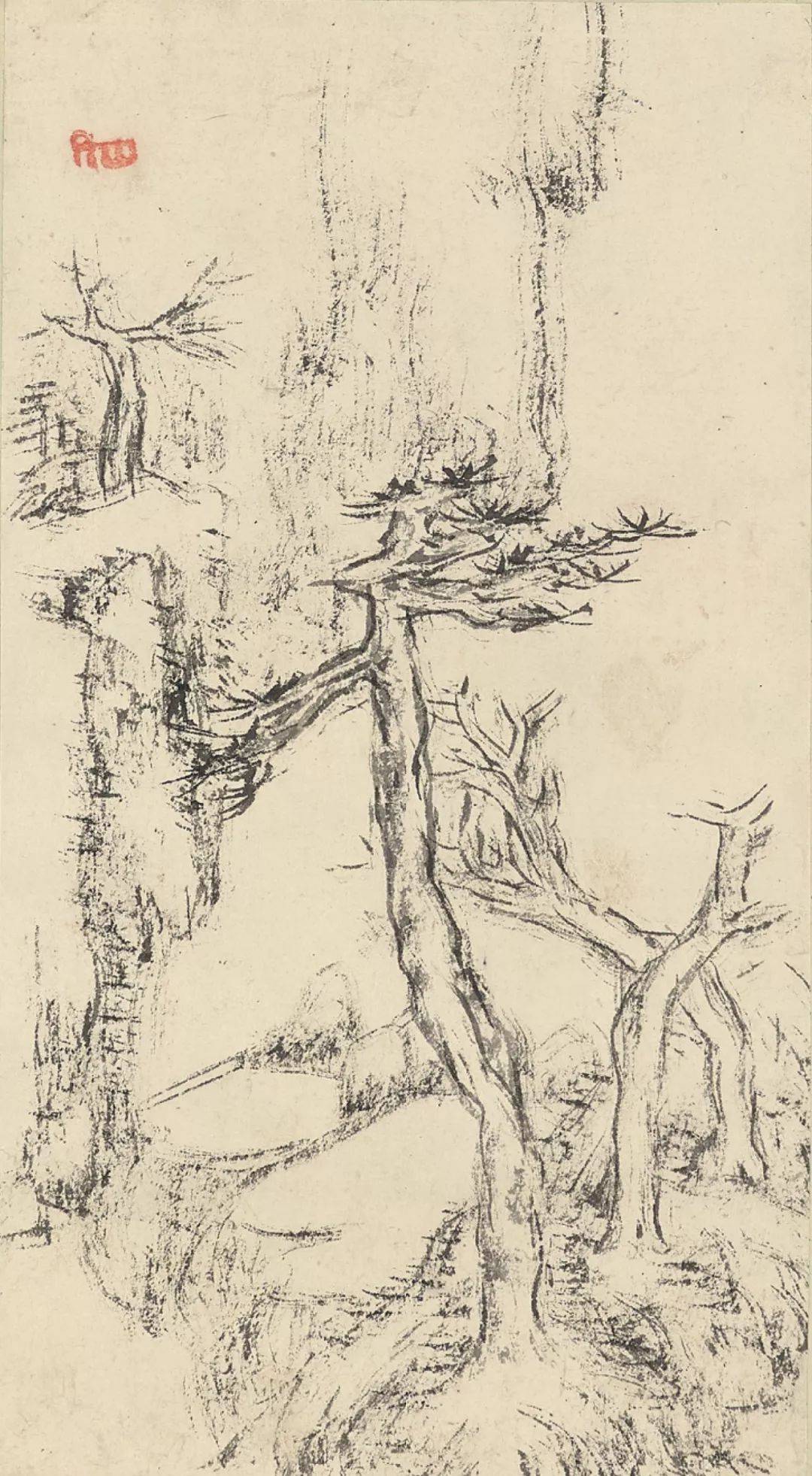

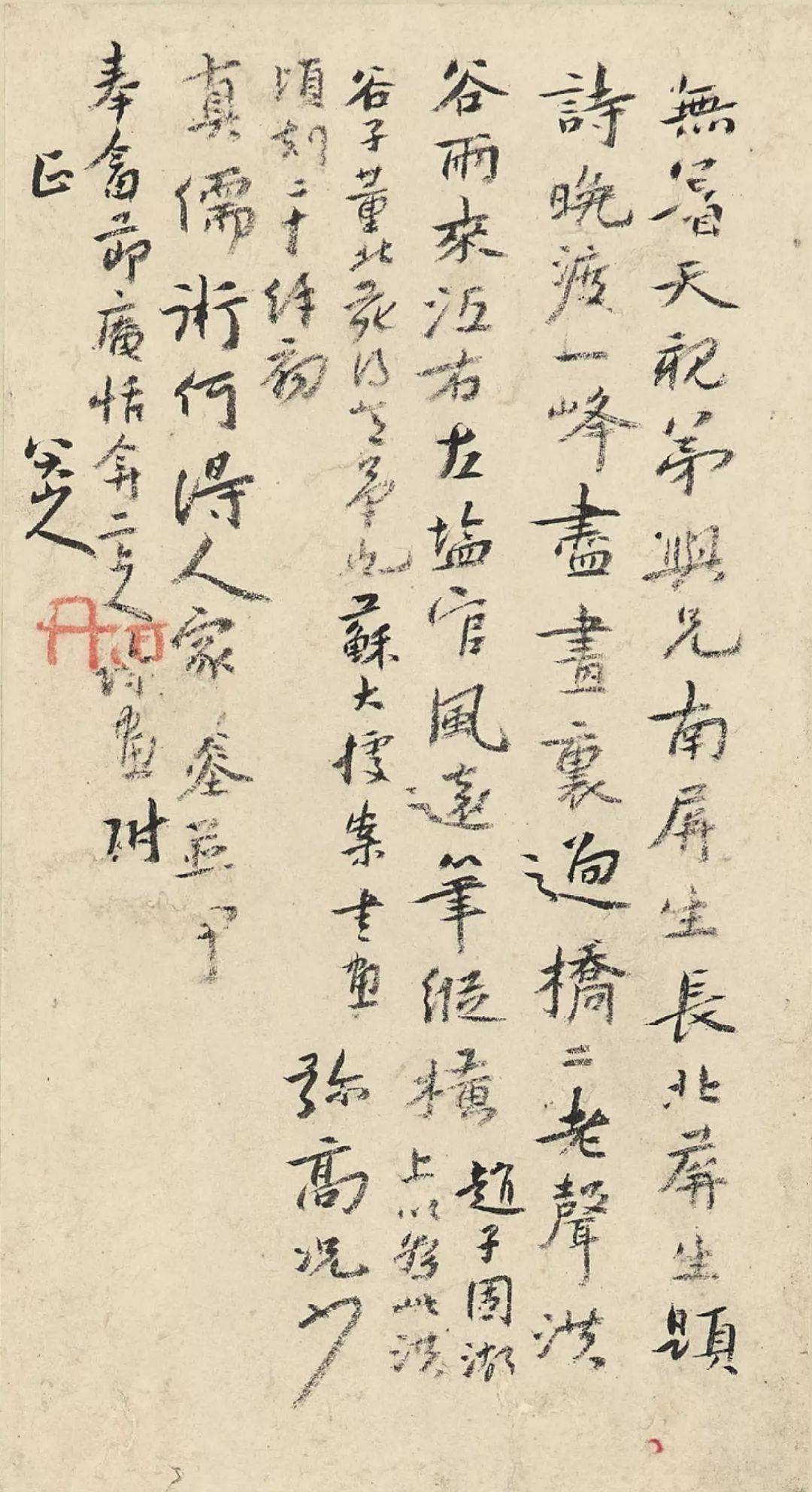

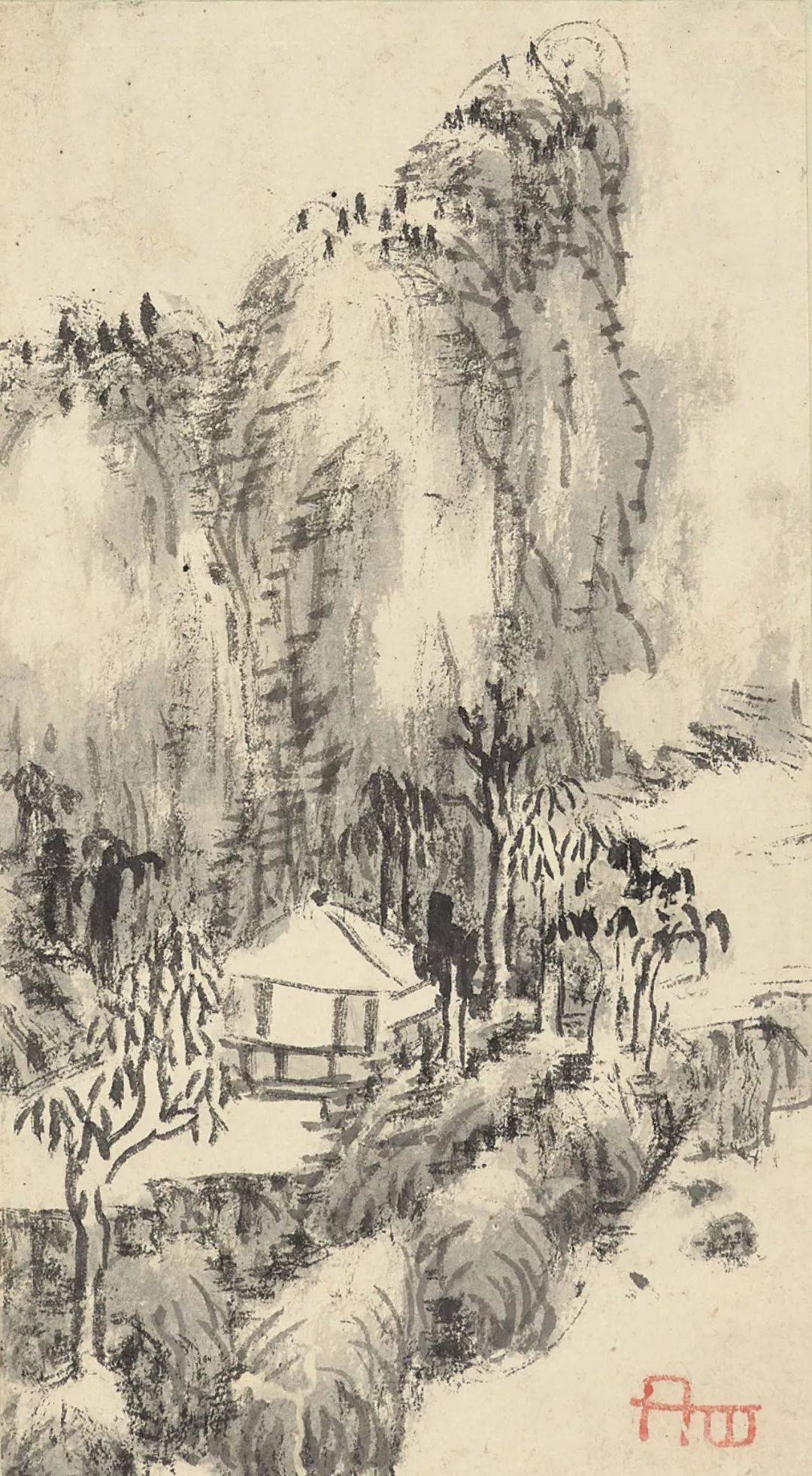

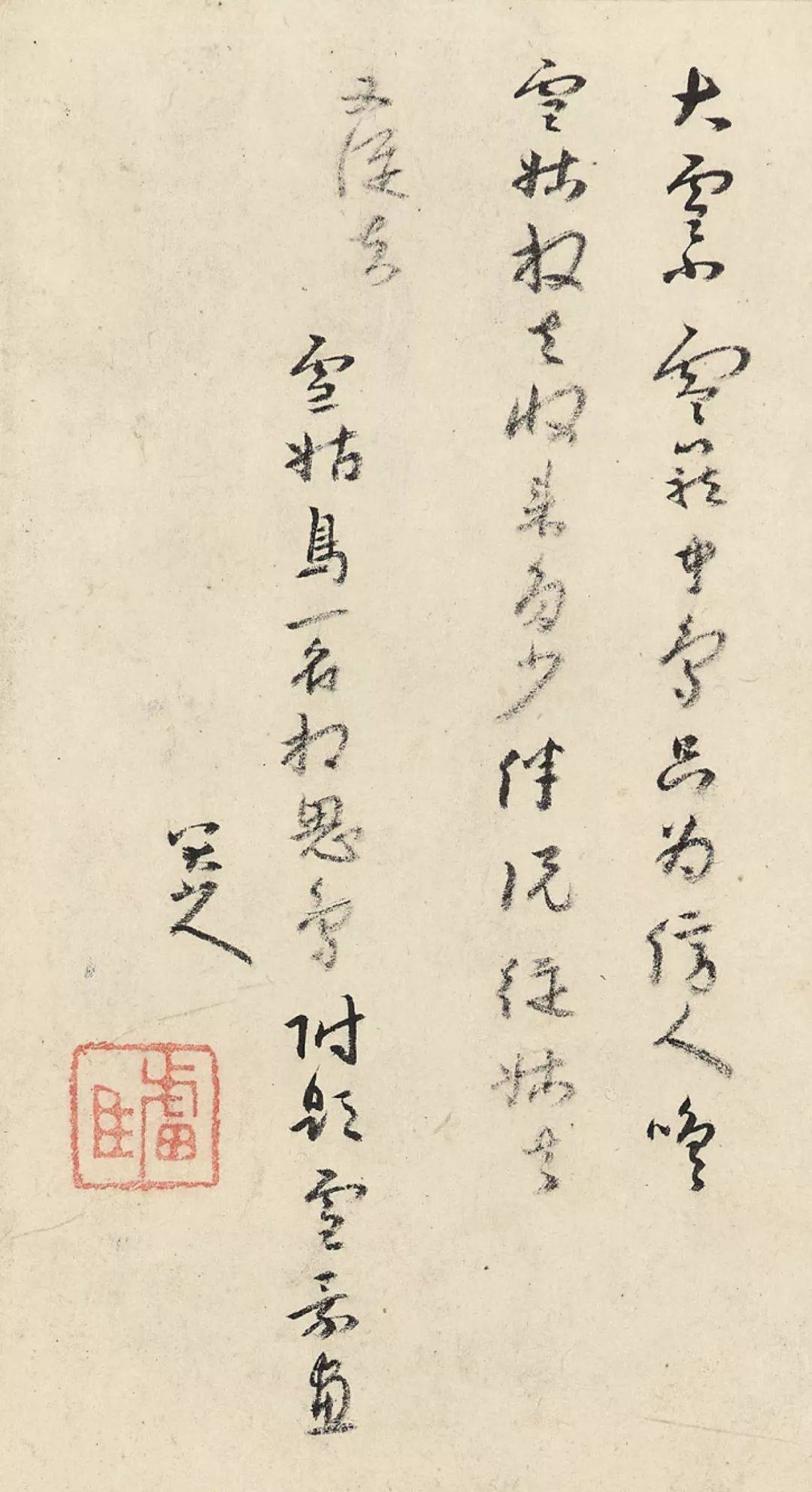

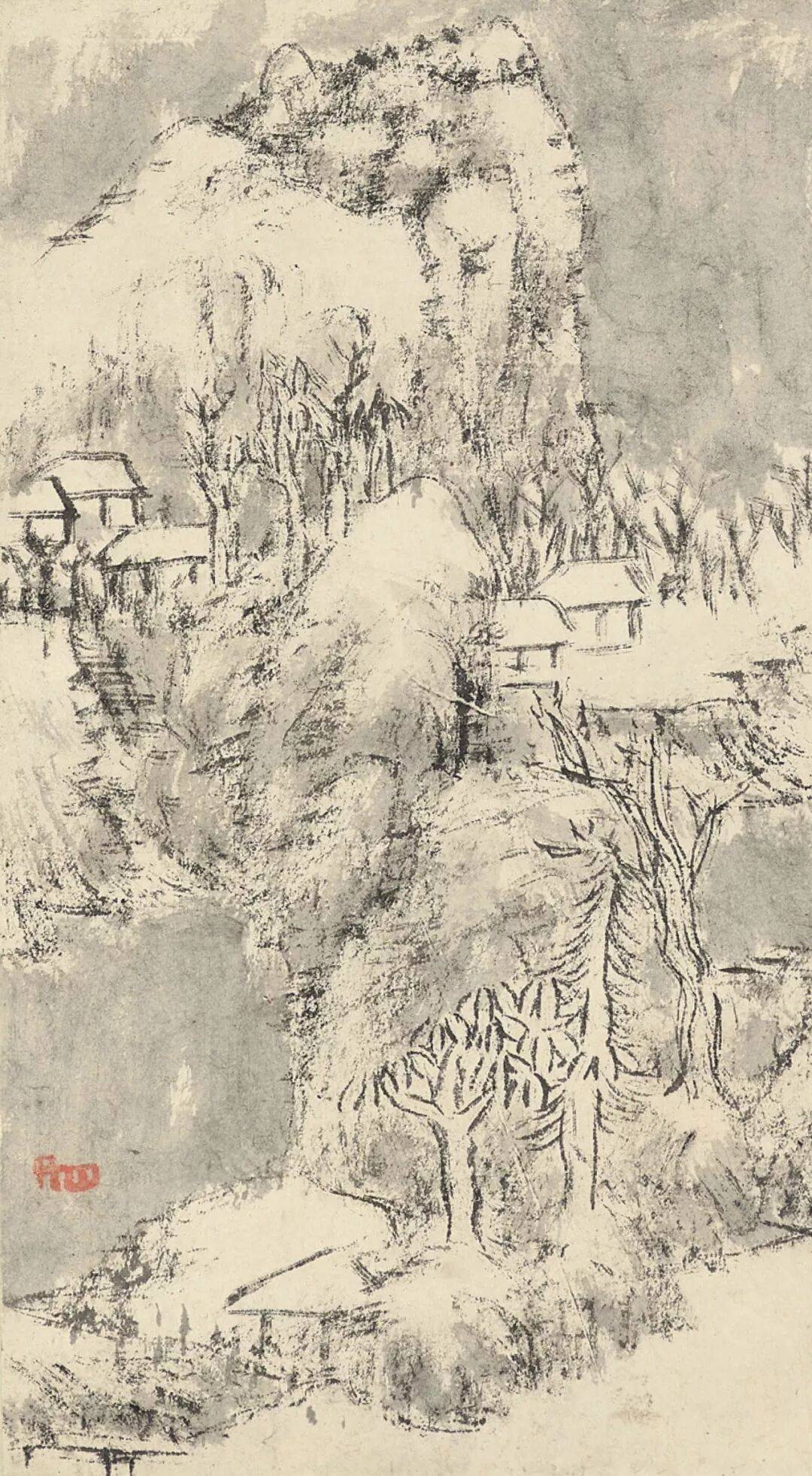

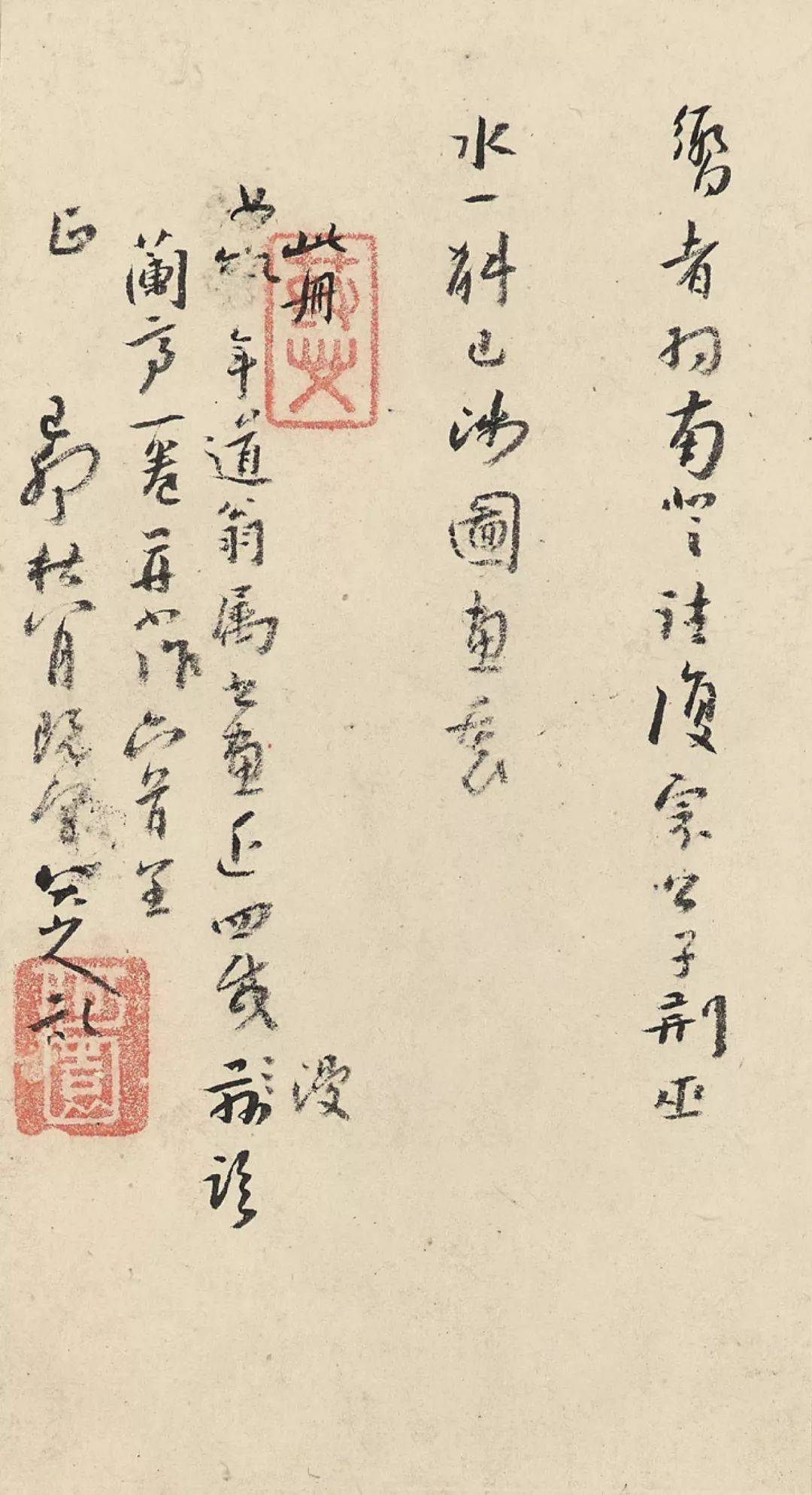

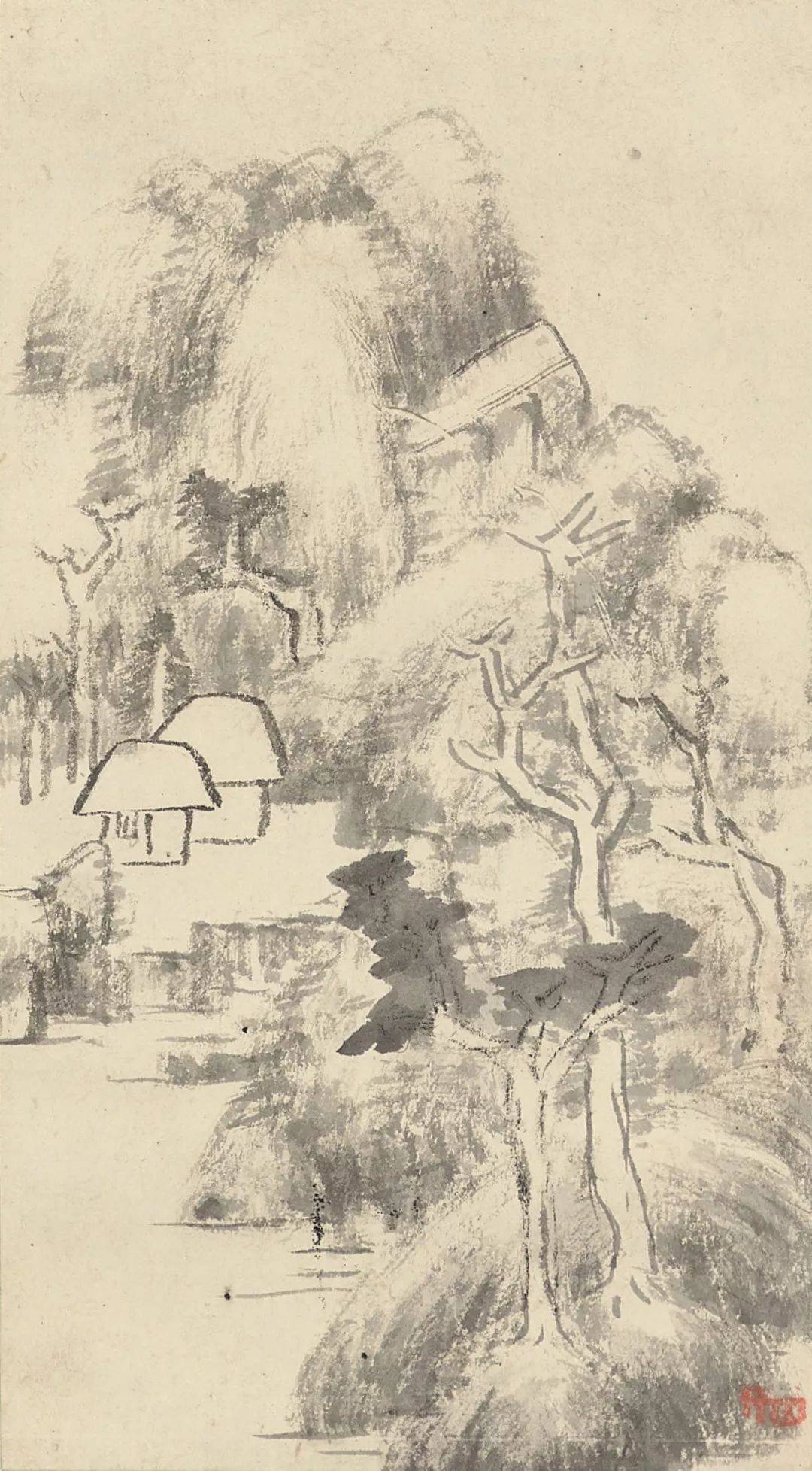

后十二开的山水对题,实为八大山人构建的哲学迷宫。画中茅亭孤悬、房舍空寂,山石以“无法而法”的笔触堆叠,似在模拟存在本身的荒诞感。而题诗中“大雪小雪笼中鸟”“荆巫水一斛,已涉图画里”等句,更以荒诞意象直指生命困境:鸟困笼中却不知,人涉画境以为真,这种对现实与虚幻边界的模糊处理,恰似存在主义对“自由选择”的追问——在无意义的世界中,艺术何为?

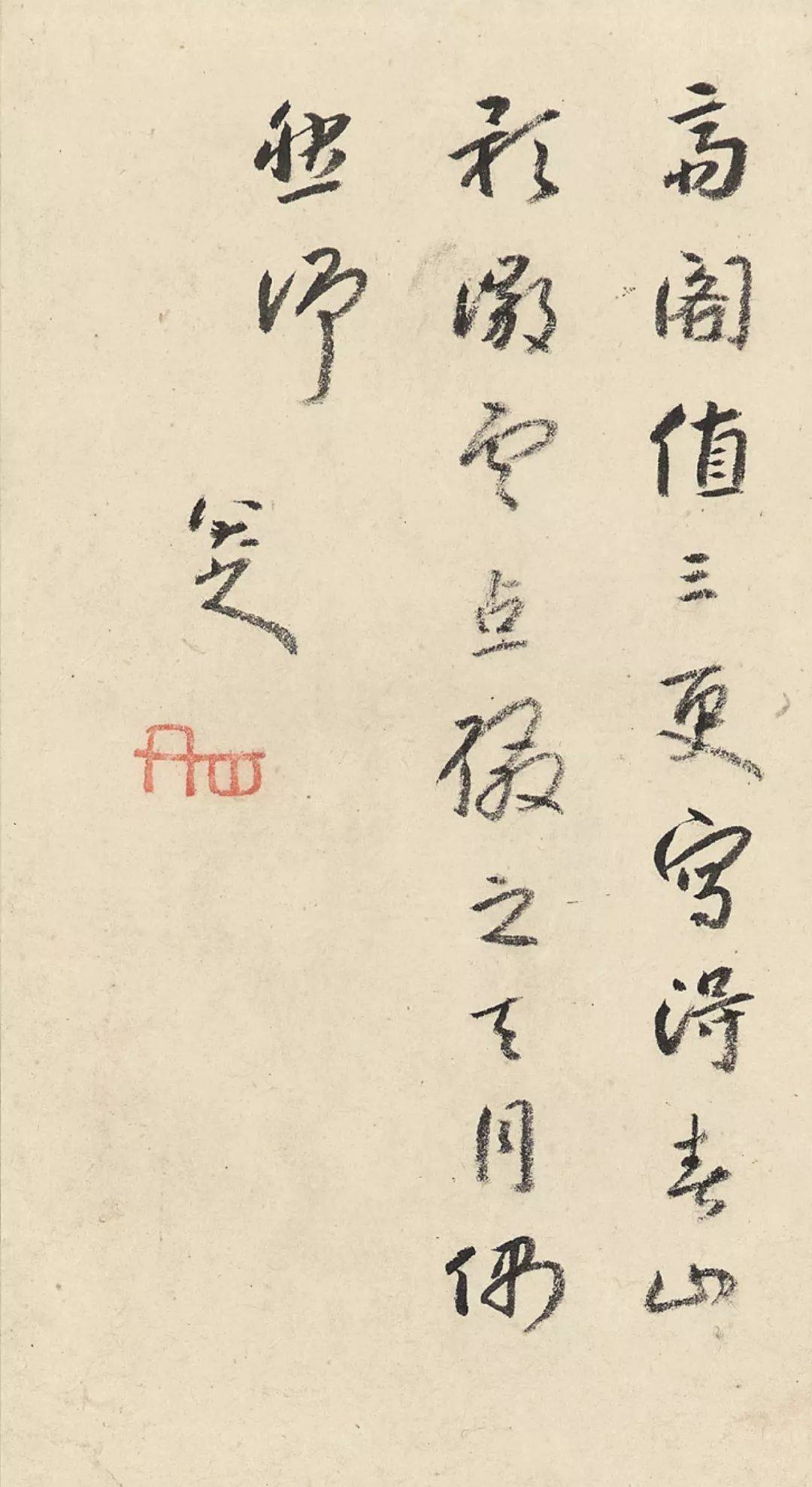

八大山人的书法常被赞“凝炼旷达”,但细观《兰亭诗画册》中的字迹,会发现其用笔刻意压抑情感流露。例如“斋阁值三更,写得春山影”一句,字型奇古却无跌宕起伏,墨色浓重却失灵动变化。这种“冷抒情”手法,实为对晚明狂草抒情传统的背离——当徐渭、张瑞图以书法宣泄胸臆时,八大山人却用克制笔触将情感封印,让艺术成为对抗时代混乱的理性堡垒。

《兰亭诗画册》的流传史本身即是一部行为艺术:1955年张大千将其编入《大风堂名迹》后,作品神秘消失六十余年,直至2018年现身佳士得秋拍。这段“失踪”经历,恰似八大山人艺术精神的延续——他拒绝被主流收藏体系定义,宁愿以“隐士”姿态游荡于艺术史边缘。而作品重现时册页改轴、缺失《临河叙》前六开的状态,更增添了其“未完成性”的哲学意味:真正的艺术,永远在解构与重构的途中。

八大山人的“另类”,不在于形式上的怪诞,而在于他以艺术为武器,对时代、传统与自我发起的三重质问。当后人凝视《兰亭诗画册》时,看到的不仅是笔墨丹青,更是一个灵魂在历史裂缝中挣扎突围的轨迹。

民信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。